一直以來,天津市高度重視薊州歷史文化保護傳承。1991年,薊縣縣城被批復為天津市歷史文化名城;2016年7月,薊縣正式更名為薊州區。作為冀熱遼抗日根據地的重要組成部分,薊州曾是抗日戰爭和解放戰爭的關鍵戰場,這里有天津數量最多的抗戰遺址,形成了紅色記憶網絡。

在漁陽鼓樓歷史文化街區,坐落著一個紅色網絡中最具代表性的歷史場所——魯班廟內的“一分利”文具店,它是點燃薊州紅色革命星星之火的重要起點。如今,薊州區將紅色資源納入歷史文化名城保護體系,通過科學保護與創新傳承,讓偉大的抗戰精神在新時代持續迸發出磅礴力量。

烽火歲月:紅色基因的代代賡續

當抗戰烽火燃起,薊縣這片燕趙大地成為冀熱遼抗日根據地的核心。1933年日軍進逼華北之際,中共薊縣縣委創始人李子光奉命潛入薊縣,在漁陽鼓樓歷史文化街區的魯班廟內,以“一分利”文具店為掩護建立秘密聯絡站。在這間不足30平方米的店鋪里,李子光白天經營文具,夜間油印傳單、召開秘密會議。

據《薊縣革命斗爭史》記載,1933~1938年間,這里累計培養出30余名黨務干部,為冀東人民抗日武裝起義儲備骨干力量。貨架后的夾墻暗室至今保存著當年傳遞情報的孔洞,賬本夾層中發現的會議記錄顯示,1936年冬季曾在此策劃12次鋤奸行動。該處是薊州革命的核心聯絡點。一直到1938年秋后,根據上級黨組織的安排部署,“一分利”文具店關閉。

2018年,“一分利”文具店舊址修復后開放專題展覽,再現當年革命活動場景。

肌理共生:紅色資源的保護利用

漁陽鼓樓歷史文化街區位于薊州古城中心區域,是薊州古今一脈的文化中心,也是薊州傳統民俗和商貿活動的重要場所。街區總體以漁陽北路、漁陽南路、文昌街、武定街共同構成的十字大街為骨架,以其他街巷、胡同為脈絡,街區內有漁陽鼓樓、薊州文廟、魯班廟和薊州關帝廟4處歷史風貌建筑,總體呈現出鮮明的明清風貌特征。

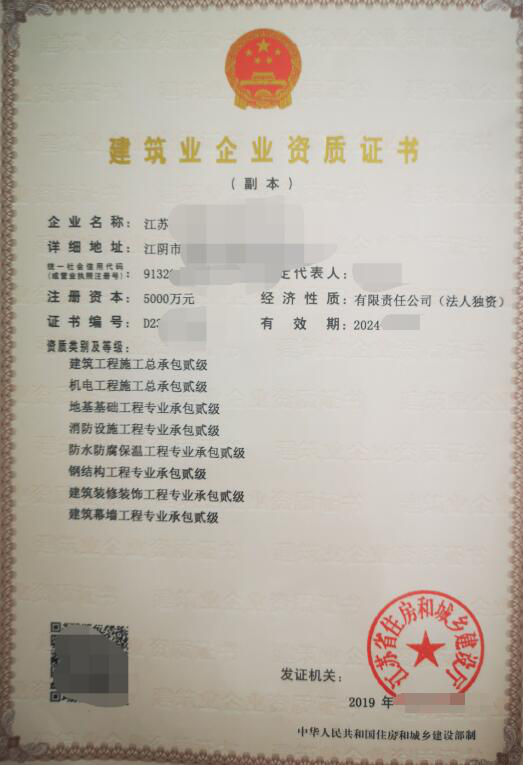

魯班廟坐落于漁陽鎮府后街1號,始建于清康熙年間,1877年重建,1986年修繕,整體為清代官式建筑風格,坐北朝南,由山門、大殿、東配殿和西配殿組成,占地面積約800平方米。1991年魯班廟成為天津市文物保護單位,2006年魯班廟成為天津市歷史風貌建筑。魯班廟整體為重點保護的歷史風貌建筑,建筑群保存完好,未遭大規模破壞,日常由專人管理維護,嚴格落實天津市歷史風貌建筑保護條例的相關要求。2022年12月,魯班廟所在的漁陽鼓樓街區經天津市人民政府同意劃定為歷史文化街區。

“一分利”文具店位于魯班廟西配殿內。2021年3月,“一分利”文具店舊址已列入天津市第一批不可移動革命文物名錄,2023年1月,被列為天津市紅色資源名錄(第一批)。目前,廟內的“一分利”文具店舊址作為紅色教育基地對外開放。

活力賦能:紅色記憶的活化傳承

——紅色遺跡的原貌展現。如今“一分利”文具店內原始布局保存完好,保留了“三尺柜臺、簡易貨架”的布局。門口“利取一分雖薄猶厚,行銷百貨既美且廉”的對聯等歷史元素得以還原,直觀呈現當年作為秘密聯絡點的真實場景。并利用大量的圖片、照片、原始資料、翔實的文字資料系統展示文具店在革命時期的歷史作用,讓參觀者深入了解那段崢嶸歲月的歷史,緬懷那些為驅除日寇無私奉獻的革命先烈。

——紅色教育的實景課堂。通過“大思政課”綜合改革,薊州區構建了小學、初中、高中、大學貫通的思政課程體系。小學階段通過祭掃烈士陵園激發愛國情感,中學階段結合抗戰史實深化理論認知,大學階段則側重抗戰精神與時代使命的結合。“一分利”文具店作為薊州革命的核心聯絡點,已被納入區級紅色教育體系。薊州區依托其真實歷史場景,開發了《一封未發出的雞毛信》等情景教學課程,供學生實地開展思想政治課學習。與“一分利”文具店近在咫尺的薊州區第一中學已常態化地將課堂移至“一分利”文具店內,老師在現場講述李子光等人的革命事跡,讓學生身臨其境,強化了學生對紅色精神的深刻理解。

——紅色旅游的振興之路。薊州區設計了五條紅色教育線路,其中“初心之路”紅色教育線路將“一分利”文具店與盤山烈士陵園、龍山革命遺址、聯合村等地點串聯,構建了生動、系統的沉浸式研學體驗,使學生從薊州全域角度認識“一分利”文具店在抗戰中起到的重要作用。同時,學生通過探訪紅色教育線路的遺址,開展項目式研究,深化了對抗戰精神的理解。